今週は、高校の化学で学んで以来かもしれない、凝固点降下(ぎょうこてんこうか)という現象について考えました。水は、0℃で凍りますが、たとえば、食塩水は0℃では凍りません。液体から固体に変化する温度が下がる現象です。

仮想的にですが、0℃で水に氷が浮かんでいる時には、これから凍る水分子(水→氷)と、これから溶ける水分子(氷→水)の数が釣り合っています(図、左)。いっぽう、食塩水では、食塩がとけて混ざっている分だけ、水分子の濃度が下がるので、これから凍る水分子(水→氷)が、氷に接する機会が減ります(図、右)。すると、溶ける水分子の数に比べて、これから凍る水分子の数が少なくなり、結果的に、氷はどんどん小さくなって、最終的には解けてなくなります。

凝固点降下を考えたきっかけは、今週読んだ総説です。人生の後半ぐらいから、徐々に脳の神経細胞が機能しなくなる神経変性疾患という病気では、細胞内に異常なタンパク質が蓄積します。このタンパク質の異常な蓄積は、似た分子が集合することで起こると予想されています。あたかも水が0℃で氷になる様子に、なぞらえることができるかもしれません。

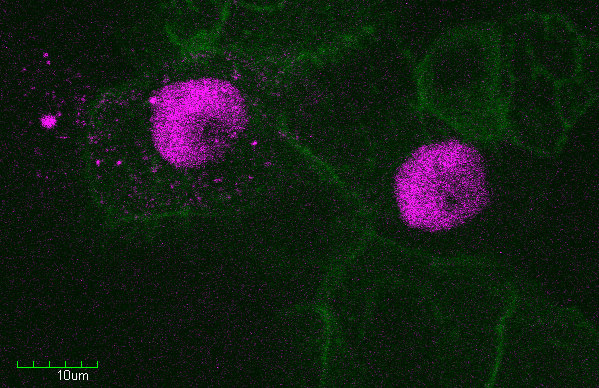

細胞内では、あるタンパク質が単独では、到底、解けてはいられないような高濃度になっても、他の種類のタンパク質や核酸分子と結合して、流動性を確保し、機能することもがわかってきています。何かのキッカケで、いったん同じ分子が集合しだすと、氷がどんどん大きくなるように、集合体が増幅していくことが病気の発症や進行に関わるのではないかと、一説には予想されています。このキッカケは、謎ですが。もし、この予想が正しければ、タンパク質の流動性(あるいは、heterotypic interaction、異型相互作用)を人為的に維持するような手法が開発できれば、神経変性疾患の治療法となるかもしれません。

ちなみに、これは私たちのカラダの中の細胞の話ですが、似たものが集まって流動性が失われると、なにかよくないことが起こるかもしれない、というのは人間社会などにもあてまはる、真理かもしれません。